1.相良城下が出来るまで

現在、相良の中心地となっている相良区や福岡区は、江戸初期に町割りがされて発展した。

それまでは殆ど人が住んでいなかったといわれている。

萩間川下流・河口部の地理的特徴

萩間川が運んだ土砂と海流が運んだ砂礫によって形成されている。そのため、人が定住するには水害の多さや地盤の弱さなど難点が多い。

→ 「相良」の由来【砂河原・沢河原など】

◎野生動物には格好の環境であったため、鷹狩りを好んだ徳川家康が「相良御殿」をつくり、それを世話する人々の集落ができる。

⇒ 相良城下の始まり

2.相良藩の成立と城下の発展

宝永3(1706)年、本多忠晴侯が榛原郡19か村を与えられ相良藩が成立する。

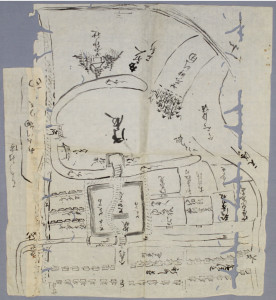

資料1.「本多弾正少弼様末時代の相良城図写」(市史料館寄託)

御殿の南側から東側にかけて「新町通」「前浜通」と記された町並みがある。

田沼意次侯の治世

宝暦8(1758)年、田沼意次侯が相良藩主に任じられる。明和5(1768)年に相良城の築城が始まり、安永9(1780)年に完成する。

資料2.「遠江国相良城図」(聖心女子大学図書館所蔵)

本多時代の相良城下と比べて城地が拡大しており、現在の町並みと一致する場所が多い。

⇒ この時代に整備された町並みを基盤にして、明治以降の相良城下は発展していった。

3.現在に残る城下町の面影

仙台河岸

相良城の船着き場跡。仙台河岸という名称は、仙台藩主・伊達重村より寄進された石材で築いたからとされているが、近年では疑問視されている。

崩れた石垣は、嘉永7(1854)年に発生した安政東海地震によるもの。

陣代山

標高は約15m。

相良湊に海賊がやってきた際、この山に陣を築いて太鼓を打ち鳴らし、追い払ったという言い伝えがある。

根上りマツ

宝永4(1707)年の宝永地震、または安政東海地震による津波で根上りになったとされるが、定かではない。

昭和初期頃まで、福岡通りから東側は松原と砂浜が広がっていた。

寺社の位置

心月寺、浄心寺、大澤寺などは、意次時代と同じ場所に位置する。

なかでも、寛政3(1791)年に落成した大澤寺本堂(市指定文化財)は、相良城を築城する際の余剰材で建てられたとされ、当時の建物として貴重である。

このほか、本通りや福岡通り、御荒神や浄心寺周辺に昔の通りの痕跡がある。

相良城下町マップ

相良城下町マップ

※相良城と現在の町並みが比較できるよう、画像を準備しております。今しばらくお待ち下さい。

◯表示/非表示ボタン

- 相良城下町マップの表示/非表示を切り替えます。

◯透過ボタン

- 相良城下町マップの透明度を設定できます。

◯GPS ON/OFFボタン(調整中)

- スマートフォンのGPS機能を利用して現在地を表示します。

- ご利用の環境によっては表示されない、ズレが生じる等うまく機能しない場合がありますので予めご了承下さい。

◯リセットボタン

- 相良城下町マップの表示、透明度、地図の位置を最初の状態に戻します。

- 拡大率はそのままです。